ユール

今回のA級魔法生試験も無事終了し、間もなく一日が終わろうとしていた。

放課後の教室。マジカリアンチェスで、俺にライバル気取りの馬鹿に三連勝してやった後、「そろそろ魔法生寮に戻るかね」と何気なくふと窓の外に目をやった時の事だった。

「……んだありゃ」

中庭が、大勢の魔法生が賑わっていたのだ。この時間帯なら珍しい事だ。

その人だかりの中心に、気弱そうな黒髪の少年が一人。

「あいつは、確か」

今日のA級魔法生試験の合格者の中に居た……ア、アー、……悪ぃ、名前、忘れた。

しばらく様子を見ていて、分かった。

(ははぁ……、「高齢行事」ってヤツですか?)

なんてボケはともかくとして、この学院では、A級魔法生に進級したばかりの魔法生の中でも、明らかに弱く見える奴に対しては「カンニング検査」と称して、先輩魔法生から袋叩きに遭うという事が度々ある。

半年前にA級になった俺は、この立派にそびえ立った赤髪のおかげでカンニングを疑う者は居なかったが、あんな弱々しく見える魔法生なら、格好の的という訳だ。

「とは言え、あの人数は……」

周囲は全員先輩A級魔法生。数えてみたが八人は居る。あの弱々クンがどれだけ素晴らしい魔法力を秘めていたとしても、せいぜい一人を吹っ飛ばした後に残り七人にフルボッコ、というバッドエンディングは目に見えている。

「……っ、治癒魔法は、あんま得意じゃあねえが……」

この距離なら、俺様特製の魔法銃「右腕くん」でヒール程度の魔法は届く。攻撃魔法は無理だが、傷だらけにならない様に加勢してやんよ。

この魔法学校に限らず、魔法界では「イジメは見て見ぬ振り」される事が多い。俺自身も、イジメに勝つには力でそいつらを乗り越えるしか無い、という考えではあったが、多人数で行われるそれはイジメじゃなく、ただの暴行傷害だ。

やがて先輩魔法生が、弱々クンの頬先に杖を向ける。遠目じゃ分からないが、炎の魔法を詠唱中に見えた。

至近距離で火傷させるなんて悪趣味だな、と思ったその時だった。

突如、円を描く様に閃光が走り、弱々クンの周囲に居た先輩魔法生は全員残らず吹っ飛んだのだ。

あの魔法は……オラス・アルル(光属性魔法・範囲化)……?

いや、ありえねえ。副詠唱「アルル」の効果範囲はせいぜい3~4メートル圏内。遠距離から魔法を放とうとした先輩魔法生すら吹っ飛んでやがる。……いや、20メートルは離れた「右腕くん」にまで、その魔法圧がピリピリと来ている。

あいつの魔法は、明らかに俺もターゲットになっていた。だが、俺が弱々くんにかけようとしていたのがヒールだと分かって、咄嗟に敵視リストからは除外したんだろう。あいつに敵意を向けていれば、俺もあの魔法の餌食に……。

「ごめんね、その銃は無事?」

呆然としていた俺のすぐ背後から、声が聞こえた。

慌てて振り返ると、あの弱々クンが無表情で立っていた。双子か!?と疑ったが、単に移動魔法で飛んで来ただけの様だ。

「……ああ」

俺は呟く様に返事をする。そしてニヤリと笑う。

「……つええな、お前さん」

「強くあろうと、決めたからね」

俺の褒め言葉に照れもせず、弱々クン、いや、最強クンはあっけらかんと答えた。

「さっきの魔法、ただのオラス・アルルじゃねえんだろ? ……禁術、いや、それに近しい特殊能力……、聞いた事があるぜ。確か異殊魔法士って言って、魔法のルールから外れたチート能力の持ち主の話を」

「僕は、自分自身の能力のあり方については興味を持たない事にしているよ。でないと色々面倒そうだから」

「どこまで効果範囲を広げられるんだ? その能力」

「……さあ。計った事は無いけれど」

彼は薄く微笑む。「僕の魔法力次第で、無限なんじゃないかな」

恐ろしい事を平然と言う。

「俺様はユールだ。正確にはもっと舌を噛みそうな長い名前があるんだが、面倒臭ぇからそれで呼んでくれていいぜ」

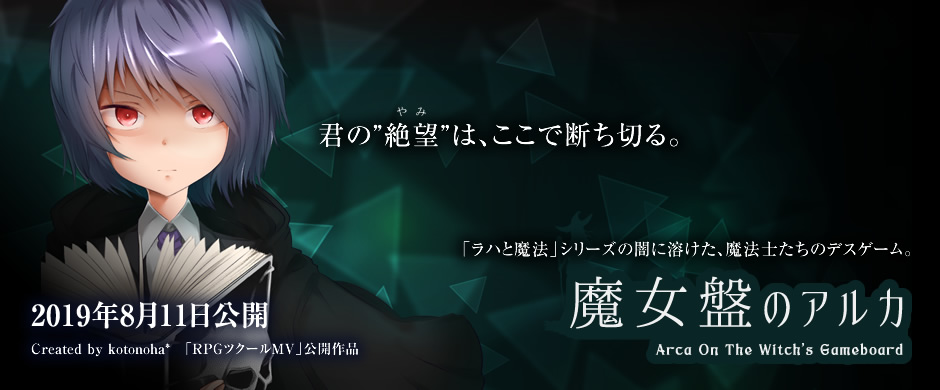

「僕は、」

彼は静かに自分の名前を告げた。

「うーん、お前さんも長ぇなぁ」

「そうかな」

「よし、じゃあお前さんはアルカだ」

「!」

「何だ、気に入らなかったか? なら他のあだ名を考えなきゃな……」

「いや、別に構わないけど……、ユールは旧魔法界語には詳しいの?」

「いんや?」

「arcaは旧魔法界語で箱舟だからさ」

「まず旧魔法界語が分かんねえな。ま、現魔法界語も時々分かんねえけどよ。ハッハッ!」

「旧魔法界語は五百年前の魔法界で使われていた言語だよ」

「言語学が得意なのか?」

「得意なのは魔法史さ。旧語は異世界でも同様の言葉が使われていて、そこではラテン語って呼ばれているらしいけど」

「新しい専門用語をどんどん出すのはやめてくれよな。パンクして赤髪がふやけちまうだろ」

彼は初めて声を上げ笑った。

「とにかく、お前さんがすげえ奴なんだって事はよく分かったぜ」

「ユールだって凄いよ。その銃、オリジナルなんだろう? 杖の方が軽くて扱いやすいのに」

「ああ、これはな」

「記憶力対策、という訳か」

「鋭ぇな」

俺は長い詠唱の魔法を覚えられない。だからこそあらかじめ魔法力を込めた弾丸を銃にこめておき、好きなタイミングでそれらを発射出来る様な装置を作ったのだ。

「面白いよ、ユール。手先が器用なんだね。魔法機械に興味があるの?」

「単なる機械っつーより、ギミックとか罠とか、そっち方面だな。魔物を捕まえるための装置を作ったら、親父連中に大ウケしてな。趣味で作ったのに、勝手に量産されちまって、今では近所で10Gのバーゲンセールだぜ」

またアルカが笑う。

「それは災難だね」

「いつかこの魔法界に衝撃を走らせる様な、でっけえ代物を作ってみてえもんだな」

「魔法界に衝撃……か」

彼は薄く微笑むと、「君となら、色々と面白い事が出来そうだ」

俺はアルカのその笑みに闇が含まれている事を、この時気付いていた。

だが俺の身に感じたものは恐怖では無く、心強さであり、心地よさでもあった。

俺は、最強クンの傍に居るんだという、得も言われぬ高揚感だった。

十九年間、腐った親父連中の言いなりになった社会の中で生きてきて、

どれほど求めても手に入らなかった力がそこにあったからだ。

世界を変える、力。

理を曲げる、力。

俺はふたたび中庭に目をやる。

吹っ飛んだ先輩魔法生連中は、まだ倒れていた。通りすがりの魔法生や教師の何人かも見て見ぬふりをしている様で、本気で助け起こそうという者は少ない様だった。

(……腐ってやがるね、魔法界)

ふとそんな言葉が、脳裏をよぎる。

アルカもその光景をぼんやり眺めていた。もしかしたら同じ事を考えたのかも知れない。

(世界が腐っているなら、俺達が変えるしかねえだろ?)

たとえどんな力を使っても。それが闇であっても。